Virtueller Rundgang

Einblicke ins Haus: Vom Großen Saal bis in den Berio-Saal

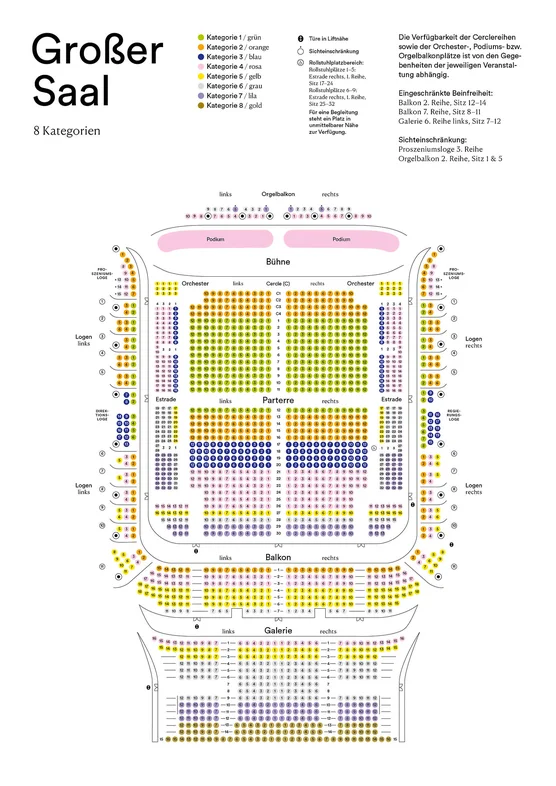

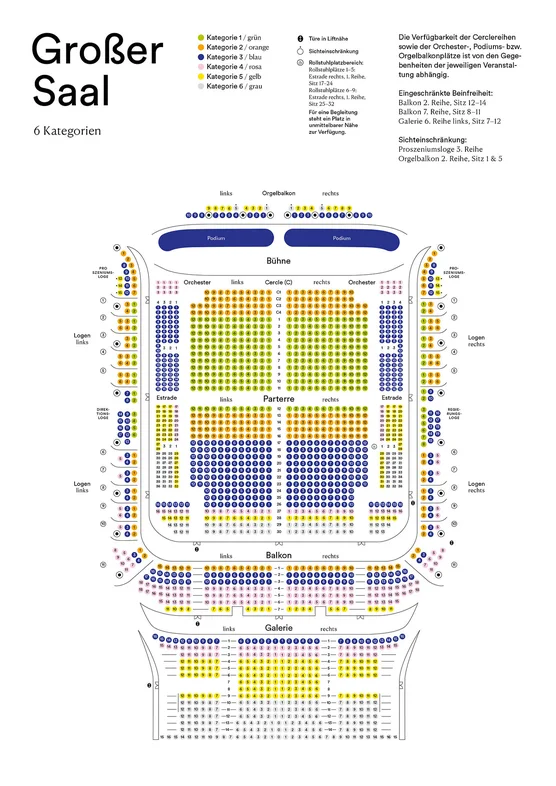

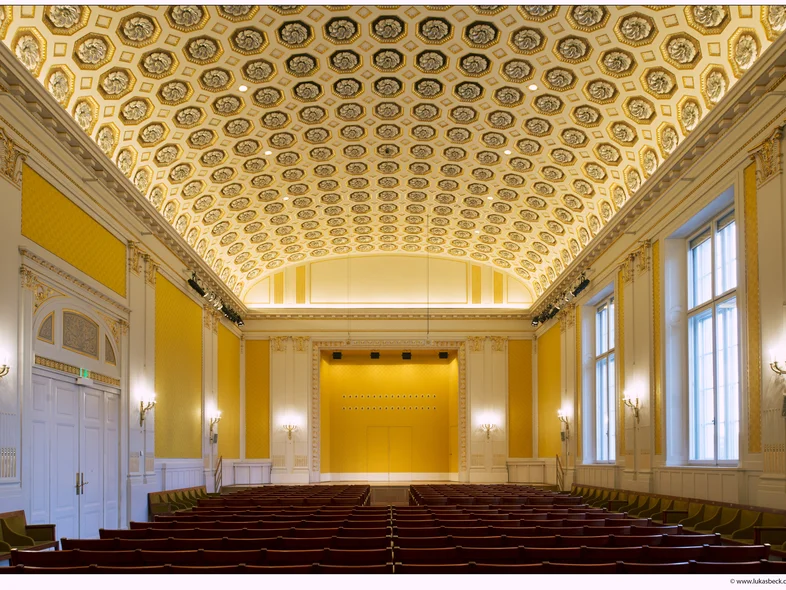

Großer Saal

Im Herzen des über 600 Räume umfassenden Gebäudes liegt der Große Saal, das Flaggschiff des Konzerthauses. Seine Architektur steht für großzügiges Raumgefühl und klassische Ausgewogenheit. Auf seiner Bühne fanden und finden jene unvergesslichen Augenblicke statt, die nur Musik zu schenken vermag. Künstler:innen, Publikum und Raum verschmelzen hier zu einem vollendeten Dreiklang.

Weltberühmte Orchester, virtuose Solist:innen, große Dirigent:innen und legendäre Jazzmusiker:innen: Der über 1.800 Besucher:innen fassende Große Konzerthaussaal ist ein idealer Ort für die unterschiedlichsten musikalischen Welten. Seit der umfassenden Generalsanierung im Jahr 1999 zeigt er sich in alt-neuem Glanz: Technik und Komfort wurden modernisiert, die vornehme Eleganz des Raumes jedoch blieb erhalten. Seine einzigartige Atmosphäre bündelt das weitgefächerte künstlerische Spektrum des Wiener Konzerthauses.

Daten Großer Saal

Platzkapazität: 1.865

Parterre: 1.116

Balkon und Logen: 361

Galerie: 388

Auditorium: 750 m²

Podium: 170 m²

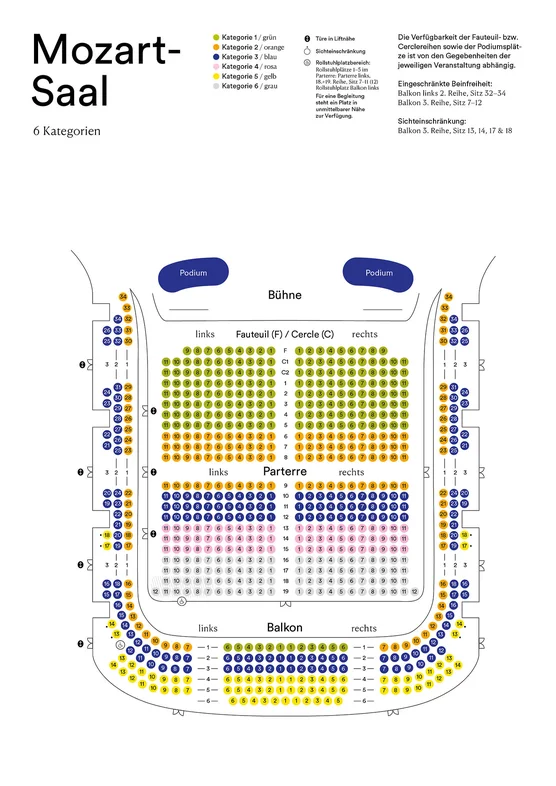

Mozart-Saal

Offen und zwanglos, freundlich und intim: eine unvergleichliche Ausstrahlung macht den Mozart-Saal zu einem Juwel des internationalen Musiklebens. Ideal für alle Arten der Kammermusik, vom Lautenrecital bis zum Liederabend, vom Streichquartett bis zum Kammerorchester, bietet er Raum für etwa 700 Besucher:innen – gerade richtig, um die Atmosphäre zu schaffen, die für konzentrierte musikalische Erlebnisse notwendig ist.

Weltweiten Ruf genießt der Mozart-Saal wegen seiner einzigartigen Akustik. Diese Auszeichnung macht ihn zum erklärten Liebling führender Ensembles und Solist:innen – und zu einem gesuchten Ort für Tonaufnahmen. Im Zuge der Generalsanierung konnte auf dieses Bedürfnis reagiert werden: Wie alle übrigen Säle des Konzerthauses ist der Mozart-Saal direkt an ein Tonstudio und einen Regieraum angebunden.

Daten Mozart-Saal

Platzkapazität: 704

Parterre: 456

Balkon: 248

Auditorium: 330 m²

Podium Standard: 65 m²

Podium Max.: 105 m²

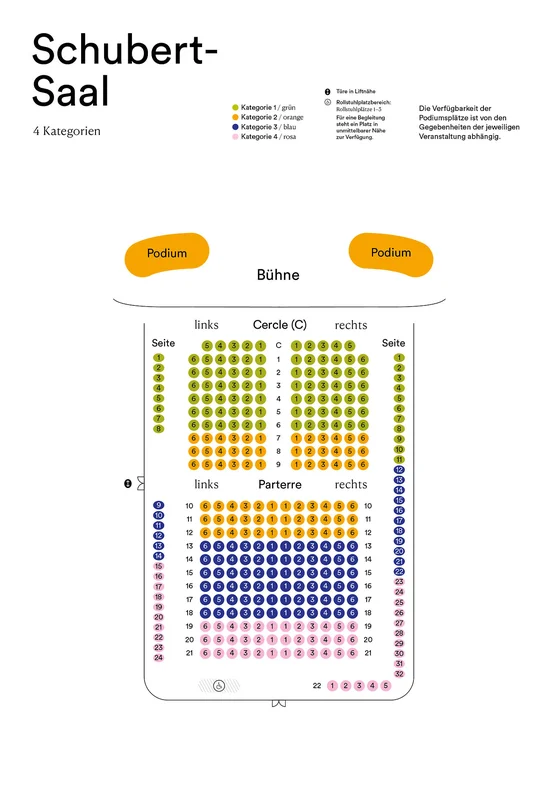

Schubert-Saal

Ein festlicher Raum, das Idealbild eines musikalischen Salons: Die neuerliche Öffnung der Fensterfront im Zuge der Generalsanierung hat dem Schubert-Saal sein elegant-leichtes Flair wiedergegeben.

Mit etwa 320 Sitzplätzen ist er für kammermusikalische Veranstaltungen aller Farbgebungen genauso geeignet wie für Empfänge, Diners und anregende Vorträge. Die beliebten Mittagskonzerte sind hier gleichermaßen zu Hause wie jene Veranstaltungen, die vielversprechenden Nachwuchsmusiker:innen erste Schritte auf einer professionellen Konzertbühne ermöglichen. So manche Musiker:innenkarriere hat im Schubert-Saal des Wiener Konzerthauses ihren Anfang genommen.

Daten Schubert-Saal

Platzkapazität: 320

Auditorium: 240 m²

Podium: 50 m²

Berio-Saal

gewidmet von KapschDas Wiener Konzerthaus ist der führende Veranstalter Neuer Musik in Österreich. Mehr als 1.600 Uraufführungen, die seit 1945 hier stattgefunden haben, zeigen die Intensität, mit der sich das Konzerthaus dem zeitgenössischen Musikleben widmet.

Um den musikalischen Strömungen der Gegenwart ein noch besseres Forum zu bieten, wurde im Fundament des Hauses ein neuer Konzertsaal geschaffen. Mit seiner flexiblen Podesterie, seiner elektroakustischen und lichttechnischen Ausstattung ist dieser Neue Saal für die Herausforderungen des heutigen Musiklebens bestens gerüstet. Doch nicht nur die internationale zeitgenössische Musik hat hier eine neue Heimat gefunden: Als Saal der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten ist er geeignet für Workshops und Kinderkonzerte, für Aufnahmen und Proben, für künstlerische Experimente und gesellschaftliche Ereignisse jeder Art.

Der Neue Saal wurde mit Beginn der Saison 2009/2010 in Berio-Saal gewidmet von Kapsch umbenannt. Das Wiener Konzerthaus dankt seinem Generalpartner Kapsch für die langjährige Unterstützung.

Luciano Berio (* 1925 in Ligurien, † 2003 in Rom) war einer der zentralen musikalischen Neuerer des 20. Jahrhunderts. Berio war entscheidend an der Entwicklung neuer Kompositionstechniken und der elektronischen Musik beteiligt. Zudem hat er in seinen Werken instrumentale Spieltechniken und das Ausdrucksspektrum der Singstimme erweitert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg betrachteten viele Komponist:innen ihr musikalisches Erbe als sinnentleert und verraten angesichts des propagandistischen Missbrauchs von Musik durch die faschistischen Regime. Vor dieser Tabula rasa entfaltete Berio ein ungemein vielseitiges kompositorisches Schaffen. Ein besonderes Charakteristikum seines Komponierens war das Bedürfnis nach einem konstruktiven »Dialog« mit der Musikgeschichte, das seinem Streben nach neuen Formen und Klängen stets innewohnte; dabei verfiel Berio nie in ein eklektizistisches Idiom. Als wegweisender Komponist und leidenschaftlicher Musikvermittler hat Luciano Berio die nachfolgenden Generationen nachhaltig beeinflusst.

Daten Berio-Saal

Platzkapazität: 400

Fläche: 340 m²

Die große Rieger-Orgel im Wiener Konzerthaus

Die Orgel im Großen Saal des Wiener Konzerthauses wurde 1913 von der renommierten Firma Gebrüder Rieger, Jägerndorf (Schlesien), errichtet. Nach umfangreichen Vorarbeiten des Orgelkomitees entstand ein Instrument, das hinsichtlich seiner Größe und seiner stilistischen Ausrichtung seinesgleichen suchte: Es war die erste fünfmanualige Orgel der Donaumonarchie und ist mit seinen 116 Stimmen, verteilt auf fünf Manuale und Pedal, noch heute die größte Konzertorgel Europas, gleichzeitig eines der bedeutendsten Klangdenkmäler zwischen ausklingender Romantik und neu einsetzendem Historismus im Orgelbau.

Das musikalisch-stilistische Konzept des Instruments orientiert sich wesentlich an der sogenannten »Elsässischen Orgelreform« und den Ideen ihres Proponenten Émile Rupp. Diesem schwebte als Ideal »die Verschmelzung der Bach-Silbermannschen Mixtur- und Aliquotorgel mit dem altfranzösischen Typ ausgebauter Zungenchöre, bereichert durch die orchestralen Charakterstimmen« vor. Im Wiener Konzerthaus versuchte man, darüber hinausgehend unter Einsatz aller »unumstritten anerkannten Errungenschaften der Dispositions- und Intonationskunst – eine möglichst große Vielseitigkeit des Instrumentes zu erzielen« (W. E. Ehrenhofer).

Die Konzerthaus-Orgel wurde – auch das ein Novum für Wien – ohne sichtbaren Prospekt, also ohne dem Publikum zugewandte Schauseite, konzipiert. Die vielseitigen Möglichkeiten der elektropneumatischen Traktur ermöglichten ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Orgelkonstrukteuren, vom klassischen Werkaufbau abzugehen und den Architekten weitgehende gestalterische Kompetenzen einzuräumen. Helmer und Fellner, zusammen mit Ludwig Baumann die Erbauer des Konzerthauses, entwarfen für die Stirnwand des Großen Saales eine von Säulen gegliederte halbrunde Apsis, hinter welche die Orgel, unsichtbar für die Besucher:innen, zu stehen kam. Als das Instrument am 19. Oktober 1913, dem Tag der Schlusssteinlegung des Konzerthausgebäudes, erstmals erklang (Richard Strauss hatte eigens zu diesem Anlass das »Festliche Präludium« für Orgel und Orchester komponiert), zeigten sich Publikum und Kritik begeistert.

Im Jahre 1982 wurde die Orgel von der Firma Gebrüder Rieger in Schwarzach gründlich restauriert. Seither konnte sie ihren Platz im Konzertleben weiter behaupten: als historisch bedeutendes und zugleich – wie zahlreiche Uraufführungen beweisen – unvermindert aktuelles Klangdenkmal. Die gründliche Reinigung aller Pfeifen und Windladen sowie der Einbau einer neuen Setzeranlage im Sommer 2015 lässt nunmehr das Instrument in alt-neuem Glanz erstrahlen.